1.はじめに

|

今回のSP-Fの場合、露出計の動作が安定しません。電流は通っているようですがヘンなのです。最初に疑ったのはフォトスイッチで、トランジスタが劣化してON電圧が高くなったに違いない。 ・ ・ ・ というわけで、何の根拠もなしにトップカバーを開放しました。

でも、フォトスイッチは正常でした。回路を拾って、ひとつひとつ確認しました。結果としてはメータのリード線の導通とボディへの接地が不完全になっていたことでした。しかし、動きは良くなったのですが、露出の指示値が1絞り半ぐらいずれています。

せっかく回路を拾い始めたのですから、回路図を完成させ、調整してみることにしました。

SP-Fに指定されているのは、H-Dという水銀電池で、1.35Vで約200mAh強の容量があります。現在のボタン電池に相当する形式はありませんが、LR44が厚みがほぼ同じで径が小さいのでこれを使うアダプタ(ガタつかないようにするただのワッカです)が市販されています。以下は、このアルカリボタン電池を使用するという前提で話を進めます。

|

|

SP-Fの露出計に、手を入れるまえにおさらいを兼ねて回路を拾いました。見かけによらず、回路図にしてみると単純です。ここにあるのは、メーターの他に、CdS受光セル、シャッター速度・フィルム感度設定用の擦動抵抗と絞り値読み込み用の擦動抵抗、抵抗、調整用の半固定抵抗、スイッチとフォトスイッチ用のトランジスタです。

|

SP Fの露出計の回路図です。まず、下の主基板周りの配線も参考にSP-Fの配線を追ってみす。

SWは、絞り込みレバーを兼ねた切替えスイッチ。

VR1は、シャッター速度・フィルム感度設定用の擦動抵抗で、バッテリチェック接点付き。

VR2は、SMCタクマーレンズの絞りリングに連動する絞り値読み込み用の摺動抵抗で、連動する接点付き。

前期型(S/N451万番〜)はフォトスイッチ部分と主基板は分割されていますが、

後期型(S/N600万番〜)は一体化されています。

|

SP-Fでは、メータのコイルが二つに分割された差動電流計が使われています。赤いリードが差動電流計のコモンで、黄と青のリードに流れる電流に対して針の振れは逆になります。黄色いリードからは、シャッター速度・フィルム感度設定用の擦動抵抗と絞り値読み込み用の摺動抵抗それぞれに電流が流れます。青いリード線からは露出測定用のCdSに電流が流れます。適性露出で+−の真中を指している時は、黄と青のリードに流れる電流は同じです。なお、メータの入力抵抗の実測値はいずれも1.3KΩでした。

バッテリチェックは、ASA100でシャッター速度をB(バルブ)位置にします。その時には、黄色いリードには、大きな電流が流れて+側に振り切れます。

露出計の回路のセールスポイントは、フォトスイッチの採用で、露出計の受光用とは別に小さなCdSが設けられています。レンズキャップを外してファインダー内が明るくなると、トランジスタのコレクタ-エミッタ間がONになります。

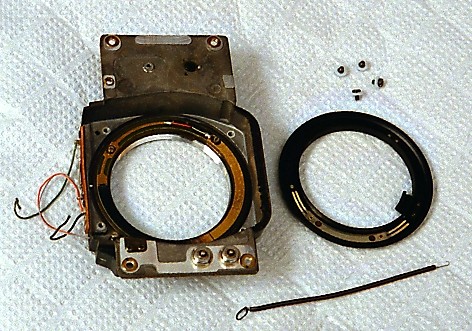

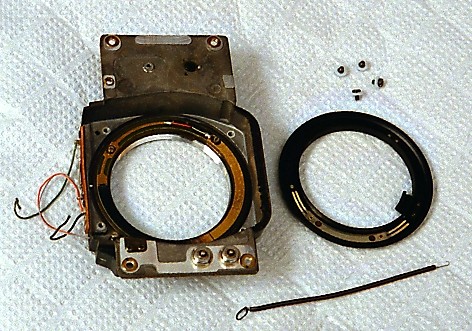

SP-Fのマウントの裏側には、開放測光が可能なSMCタクマーレンズの位置検出用と絞り値検出用の摺動リングがあります。位置検出用リングには抵抗皮膜が張ってあり、絞り値検出用リングにはブラシが取り付けてあります。ここまでは、ESやESIIと同じで、取付け位置のあいまいなネジマウントでも絞り値を読み込むためのメカニズムです。 SP-Fの場合は、さらに、位置検出用リングが動くと接地される接点が取付けられています。

CdS基板は、生産時期によって回路構成が変更されている可能性があるので、こんな感じと理解してください。露出計用のCdSはペアのものを使って、素子のばらつきをキャンセルし、測光範囲を広げるようにしているようです。でも、ESもESIIにもこのような贅沢なCdSは使っていません。

|

2.回路の構成部品の良否確認

テスタやハンダゴテなどの取扱いは、習熟しておく必要があります

|

|

SP-Fのウイークポイントは、やはりこの差動電流計でしょう。片方だけ断線というのがやっかいです。それから、配線量が多く、主基板にはトランジスタ1つ、抵抗5個、半固定抵抗1つしか搭載していませんが、サイズが大きくてパターンもすっきりしていません。プラス接地なのですが、基板を止めるビスを兼ねていたりと関心できません。導通不良のトラブルシューテイングのネックです。

まず、回路とその構成部品のチェックが必要です。

遠回りに思えますが、不具合個所の追求は、一旦、配線を何点か外して、単品で確認してゆくのが近道でです。不具合は、ひとつだけとは限りません。

|

SPでは、見れば判る簡単な露出計基板だったのですが、SP-Fは、すっきりしたパターンではないので、主基板周りの配線を下図に示します。

なお、たぶん、下図の形のベーク製基板が一般的なのだと思いますが、教材にしたほうの初期のSP-Fは、フォトスイッチ部分のベーク製基板と、露出計部分のガラスエポキシ両面基板で構成されていました。あくまでも一例ということで、ご容赦ください。

前期型(S/N451万番〜) |

後期型(S/N600万番〜) |

1 マウントの絞り値用摺動抵抗、位置決めスイッチからの配線

2 シャッター速度・フィルム感度設定用摺動抵抗、バッテリーチェック用接点からの配線

3 露出測定用・フォットスイッチ用CdSからの配線

4 絞込みスイッチへの配線(3本)と電池室からの配線(クロ)

M 差動電流計のリード線

|

| (0)電池室 |

入念にサビを落として清掃して接点復活剤を塗布しておきましょう。電池(LR44)を入れてバッテリチェックをします。指針が動かない場合、まず、4の電池室からの配線(クロ)と、接地しているビス(アカ丸)との電圧を確認します。

指示の適否は別として、露出計が動く場合は、絞り開けたら(絞ったら)その分シャッター速度が早くなる(遅くなる)関係が、よく保たれている範囲を確認しておきます。絞りを開けた時にずれが大きくなってゆくような場合は、絞り値読み込み用の擦動抵抗が磨り減っていることがあります。

|

| (1)フォトスイッチ |

明るい室内なら、トップカバーを外してしまうとレンズキャップを外さなくてもONになりますが、いちおうレンズキャップを外してから、接地しているビス(アカ丸)とCdSへの配線(クロ)への電圧を確認します。電池に近い電圧が出ていればOKです。

不良であれば、ここで電池を外し、フォトスイッチ用CdSとトランジスタを確認します。

フォトスイッチ用CdSは、アイピース脇のプラス側の配線(アカ)がビス留めですから、これを外します。さらに、3の配線の1本(ミズイロ)の配線の導通を確認し、明るければ抵抗値が下がり、暗ければ上がるという特性がもっともらしければ可とします。

トランジスタはテスタで動通を確認しますが、極性がありますので注意が必要です。+の電圧がかかるリード棒を受光セルからの3の配線(クロ)に、マイナスのリード棒を電池室からの4の配線(クロ)に当て、水色配線を+のリード棒にショートさせた時に導通するかを確認します。

|

| (2)差動電流計(メータ) |

電流計の3本(アカとキとアオ)のリード線を暖めたハンダゴテで外します。このうち、アカがコモンのリード線ですので、アカとキ、アカとアオの間それぞれにテスタを当てて抵抗を測定します。

実測した抵抗値は、ほぼ1.3KΩぐらいでした。同じ抵抗値の導通があり、針が動けばは良品と判断しましょう。不幸にして不良だった場合はアウトです。

|

| (3)CdS受光セル |

レンズに入射する光を変えて、受光セルからの3の配線(アオ)と(クロ)の間の抵抗値を確認します。明るければ抵抗値が下がり、暗ければ上がるという特性がもっともらしければ可とします。

|

| (4)擦動抵抗とバッテリチェック用スイッチ |

これは、SPと同じです。シャッター速度・フィルム感度設定用の擦動抵抗とバッテリチェック用スイッチはシャッター棚板の上に作りつけられています。

まず、2本(キとクロ)の配線を暖めたハンダゴテで外します。代わりに測定用のリード線(ミノムシクリップ付きが便利)を仮付けしておくと良いでしょう。シャッターダイアルのフィルム感度はASA100(ISO100)にしておきます。

シャッターダイアルを回して、各シャッター速度で抵抗値が変って行くか、フィルム感度を換えると変ってゆくかを確認します。何度か測ってみて再現性も確認します。もっともらしい抵抗値なら可とします。

また、バッテリチェック用スイッチが、「B(バルブ)」位置でONとなるか確認します。不可であれば、接点が導通不良になっていないか確認します。接点は、接点復活剤を染み込ませた紙を挟んで手入れします。

|

| (5)擦動抵抗と位置決めスイッチ |

絞り値読み込み用の擦動抵抗とレンズの位置決めスイッチはマウントの裏側にあり、前板の上部に端子台が設けられています。3本のうち2本(シロとクロ)の配線を暖めたハンダゴテで外します。代わりに測定用のリード線を仮付けしておくと良いでしょう。SMCタクマーレンズの絞りに応じて抵抗が変われば可で、ボディと絶縁されていることを確認します。

もう1本の配線(ミドリ)が、位置決めスイッチの接点で、SMCタクマーレンズを付けるとボディとの抵抗値がゼロになります。

|

| (6)半固定抵抗 |

この調整用の半固定抵抗は、絞込み測光に使うものです。参考に既設定値を測っておきます。

この半固定抵抗は、初期のSPに比べればしっかりしたものが使われており、あまり動かす必要はないと思います。微調整が必要な場合は、「自分でできる PENTAX SPの修繕」を参照してください。

|

ここまでが正常であったら、配線を復旧します。配線は芯数が少ない細いものですから、無理な整線は、断線のもとなので、注意深く復旧します。

電池を入れて、バッテリーチェックをして、指針が+側に振り切れることがまず確認し、あちこち向けたり、シャッター速度、絞りを変えて指針の動きを確認します。残念ながら、メーターに障害があることが判明した場合は、万事休すです。

|

3.調 整

どうしても納得できない場合に限ります。(ご自身の責任でお願いします) |

SP-Fでは、SMCタクマーレンズを装着した場合、露出計の調整できるところはCdS基板のふたつの半固定抵抗T1とT2だけです。おそらく、CdS基板が作られた時点で部品として互換性があるように調整されていているようです。不調であれば交換してしまえというのが、正当な修理法のようです。

なお、開放測光が満足できるなら、絞込み測光の場合は、SPと同様にT3を調整します。今回のSP-Fは、スーパータクマーとSMCタクマーの標準レンズ確認したところ、どちらでもほぼ同じ露出値(0〜半絞りの差)を示しますので、T3の調整は不要でした。

| (1)準備 |

SP-Fは、明室ではトップカバーを外した状態だと、入射光で正しい値を示しません。レンズを通った光以外がCdSに回り込まないようにする必要があります。部屋を暗くして、レンズだけが覗くついたてとか、遮光布(ランチマットを使用しました)とかが必要です。また、適当な明るさのライトボックスのような面光源が必要です。

開放測光と絞込み測光の調節をするたびにSMCタクマーとスーパータクマーを交換するのは作業性が悪いので、位置決めスイッチからの配線(ミドリ)を外します。

今回は、T1とT2の抵抗皮膜とブラシを接点復活剤で清掃し、ブラシの位置を元に戻したところ、露出の指示値のずれは半分に改善していました。T3の清掃はしませんでした。

|

(2)調整

|

まず、開放測光で納得できる露出指示を得るために、CdSの感度調整用のT1とT2を調節します。

|

| a. |

十分な明るさの光源(注1)を測光したとき、比較参照する他のカメラや露出計で読んだ値(例えば、F1.4標準レンズで、1/250秒・F8とか)にSP-Fをセットして、開放測光で+−の中央になればOKです。ずれが納得できないなら半固定抵抗T2を微調整します。 |

| b. |

この絞り値のままレンズを外して、レンズ側で絞込んでから装着します。その分シャッター速度を遅く(例えば、1/4秒に)して、なるべく同じ指示になるようT1を微調整します。 |

| c. |

トップカバーを被せて、a.b.の状態の再現性を確認します。 |

今回この調整をしましたが、元の位置からちょっとずらすだけでした。

満足出来なければ、違う値(例えば、1/1000秒・F4とか)に変えて同じことをしてみます。光源の明るさも変えて同じことをしてみます。

次に、開放測光と絞込み測光のずれが気になる場合です。今回はやっていませんが、SPの露出計の調節と同じです。

| a. |

先の開放測光の場合の調節をした条件で、絞込み測光にして、指針が+−の中央になるように、半固定抵抗T3を微調整します。 |

| b. |

これとは別に、よく使う条件で(例えば、1/60秒・F5.6とか)でも確認しておくとよいでしょう。 |

| c. |

開放測光と絞込み測光での指示のズレを確認しておきます。

|

位置決めスイッチからの配線(ミドリ)を復旧して終わります。

絞り読込み用の擦動抵抗がトリミングしていない良品だったこともあるのですが、調節した結果は、たいへん満足できるものでした。全範囲でMZ-5の露出指示と比較して半絞り以内となりました。

SPでは、このようにCdSのキャラクターを調節することはできず、感度しか調節できませんので、低速側の精度を犠牲にせざる得ませんでした。

|

(注1:

今回も、フラットベッドスキャナの透過原稿ユニットの光源を使用しました。ISO100でF8、1/250と手ごろです。白紙を重ねて光量を調節して使います。フィルムの適性濃度は、フィルムの銘柄や現像機の調子にも左右されますから、テスト撮影では「こんなもんだろ」で納得します。悩み始めるときりがありません。

|

4.余 談

|

さて、最初に電池の話をしましたが、LR44は1.5Vで100mAh程度の容量があります。手入れの済んだ今回のSP-Fでは、レンズキャップをしないで明室に放置すると条件によっては0.2mA程度流れますので、電池寿命は、20日以上1ヶ月ぐらいは持つはずです。レンズキャップをしてアイピースを覆うと1μA以下で、フォトスイッチの役目を果たしています。電池室はじめ各部の清掃は、導通だけでなく絶縁をよくすることにも効果があります。

|

5.決 断

|

今回のSP-Fをながめてみて、あれこれ推測したのですが、なぜ、レンズの位置検出用リングが動くと接地される接点が取付けられているのかは判りませんでした。

1のマウント部からの配線(ミドリ)は外しておくことにしました。これで、SMCタクマーレンズを装着したときは、開放でもプレビューでも同じ露出を示します。これから、使っていて何か不都合があったら復旧すればよいのです。

これは、私の趣味なので、みなさんにお奨めしません。

|